Publication dans The Conversation du 1/04/2025

Publication dans Les Échos du 5/04/2025

Le projet de loi sur l’aide à mourir revient en examen au Parlement le 12 mai 2025. Deux propositions de loi distinctes, une sur les soins palliatifs et l’autre sur l’aide à mourir, devraient être examinées et soumises au vote courant mai 2025.

La version proposée sur l’aide à mourir reprend une part substantielle des amendements issus des débats parlementaires de 2024. Si ces derniers ont été jugés constructifs, ils ont curieusement ignoré la question économique de la fin de vie et son impact social.

C’est ce que nous allons abordé ici. Mais avant cela, il est utile d’exposer la position personnelle de l’auteur sur ce type de sujet. La nature du sujet nous amène à préciser d’où nous parlons.

Une mesure « a priori » progressiste

Notre position sur les sujets sociétaux est que tout nouveau droit qui renforce la souveraineté et la liberté de l’individu dans ses choix de vie constitue, a priori, un progrès humain souhaitable.

Comme Rousseau, nous pensons que « L’homme est né libre et partout il est dans les fers », chaque chaîne que l’on peut délier est, a priori, une avancée salutaire.

Comme Sartre, nous constatons que « l’homme est condamné à être libre », y compris, a priori, en fin de vie.

Une fois cette position personnelle révélée, elle ne peut pas se suffire à prendre position pour un projet législatif qui a pour ambition de servir le bien commun.

Il s’agit d’analyser avec la rigueur nécessaire la réalité du progrès humain proposé, en considérant notamment les plus fragiles et l’applicabilité concrète de cette proposition.

Cette analyse implique d’abord d’examiner le contexte actuel de notre protection sociale, ensuite, de mesurer l’influence de la question économique sur la fin de vie et, enfin, de s’interroger sur l’existence d’un cadre éthique solide encadrant l’aide à mourir.

Un ordre étonnant des priorités politiques

L’examen du projet de loi de l’aide à mourir coïncide, à quelques semaines près, avec le vote d’une loi de financement de la sécurité sociale 2025 qui n’a pas réussi à garantir la viabilité financière de notre sécurité sociale à moyen terme.

La trajectoire budgétaire des budgets sociaux, votée en février dernier, montre un déficit structurel annuel de 24 Mrds €, entraînant d’ici à 2028 une hausse de près de 100 Mrds € d’une dette sociale, qui s’élève déjà à 150 Mrds € à fin 2024.

Si les Français ne perçoivent pas immédiatement la dette de l’État comme une menace directe pour leur avenir, le principe de réalité économique s’impose : un tel niveau d’endettement social représente une menace existentielle pour le financement solidaire de notre protection sociale, i.e. la protection de chaque citoyen face aux principaux risques sociaux.

Le budget des dépenses publiques de santé est, de loin, le plus déficitaire parmi les budgets sociaux, représentant à lui seul 80% du déficit annuel de la sécurité sociale d’ici à 2028.

Cette situation budgétaire est inédite depuis la création de la sécurité sociale et n’est pas soutenable. A ce jour, le financement de la dette sociale à venir n’est plus garanti, remettant en cause l’existence même de la sécurité sociale dans les prochaines années, sans réforme.

Cette situation soulève une question fondamentale sur l’ordre des priorités politiques en matière de droits sociaux.

Ne faudrait-il pas d’abord sauver notre modèle de protection sociale solidaire, afin d’assurer une couverture à tous les citoyens, avant d’envisager la création d’un nouveau droit d’aide à mourir ?

Inégalités sociales de santé et fin de vie

Au-delà de la survie économique du modèle social, l’amélioration de son efficacité en matière de justice sociale pourrait être jugé prioritaire. Notre pays est marqué par un haut niveau d’inégalités sociales de santé, que la crise profonde actuelle du système ne peut qu’aggraver.

L’écart d’espérance de vie entre les 5% des hommes les plus aisés et les 5% les moins aisés atteint 13 ans en France. Par ailleurs, l’espérance de vie en bonne santé est en baisse en 2023, à 63,6 ans chez les hommes et 64,2 ans pour les femmes.

Depuis 2005, 100% de la hausse de l’espérance de vie des femmes s’est accompagnée d’années vécues en mauvaise santé en France. Ce mauvais résultat est plus marqué dans les classes populaires.

Ces inégalités sociales de santé impliquent que les classes populaires et moyennes auront potentiellement recours à l’aide à mourir plus tôt que les personnes aisées, sans même prendre en compte l’impact possible de la souffrance sociale dans une telle décision.

Prioriser l’aide à mourir plutôt que le rétablissement d’une justice sociale face aux aléas de la vie en matière de santé est d’autant plus surprenant qu’une réforme en ce sens est prête et reconnue en France.

La fin de vie coûte cher

La proximité de la mort constitue un facteur majeur d’augmentation des dépenses de santé.

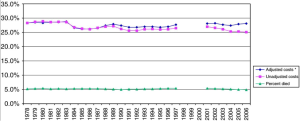

Aux USA, les 5% des assurés de Medicare (assurance publique pour les plus de 65 ans) qui décèdent dans l’année représentent entre 25% et 30% des dépenses totales de l’assureur, selon les études les plus récentes.

Graphe 1 : Pourcentage de décès et pourcentage des paiements Medicare dépensés au cours des 12 derniers mois de vie, parmi les bénéficiaires de Medicare âgés de 65 ans et plus, 1978-2006

Source : Medicare Continuous History Sample

En France, les dépenses publiques de santé liées à la dernière année de vie atteignent, en valeur actualisée pour 2025, environ 31 000 € par personne décédant dans l’année, soit un total de 20 Mrds € par an (soit 10% de la dépense publique de consommation de soins et biens médicaux).

A cette somme s’ajoute un reste à charge moyen de l’ordre de 3 100 euros, portant ainsi le coût total à près de 35 000 euros par personne décédant dans l’année.

Si l’on se limite aux dépenses exclusivement liées à la fin de vie, en neutralisant celles correspondant aux soins habituels d’une personne âgée ne se trouvant pas dans sa dernière année de vie, l’estimation actualisée de dépenses publiques s’élève à environ 11 Mrds €, soit 17 200 € par personne.

A ce montant s’ajoute un reste à charge de 1 800 € (10% du total) est à ajouter, ainsi que des dépenses sociales et d’accompagnement à domicile ou en Ehpad qui peuvent être particulièrement élevées.

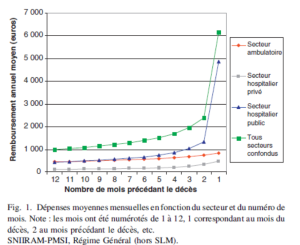

Les dépenses de fin de vie sont surtout de nature « active », i.e. curatives et non palliatives, et croissantes dans le temps, avec un pic le dernier mois, comme le montre le graphe suivant.

Graphe 2 : Dépenses moyennes mensuelles de santé, par secteur, par personne, la dernière année de vie

Source : CNAMTS, données 2008 – Rapport IGAS, 2017, p28

Face à de tels montants, assurer la pérennité du financement des dépenses de santé pour tous est une priorité nationale, sans laquelle les inégalités sociales en fin de vie vont exploser.

La corrélation entre le niveau de revenus des demandeurs d’aide à mourir et la concrétisation de leur démarche a été mise en évidence dans une étude canadienne portant sur une population étudiée entre 2016 et 2019 : 58% des demandes d’euthanasie provenaient de personnes à faibles revenus.

De plus, peut-on réellement neutraliser totalement l’impact de la souffrance sociale et la pression sociale de l’entourage dans certains cas ?

Promulguer un droit à l’aide à mourir dans un contexte où l’accès universel aux soins de fin de vie est menacé représenterait un risque de régression sociale face à la mort.

Qui souhaiterait laisser à ses proches le fardeau d’une dette pour ses derniers jours de sa vie ?

Quel sort pour les plus vulnérables ?

Au-delà des menaces pesant sur notre pacte social garantissant le droit à la santé pour tous, la France accuse un retard historique dans la prise en charge des populations les plus vulnérables : personnes en situation de handicap, personnes âgées dépendantes et patients éligibles aux soins palliatifs.

Le scandale des Ehpad privés, le déficit structurel de 85% des Ehpad publics et la pénurie des services de soins et d’aides à domicile illustrent le sous-financement chronique des secteurs liés au grand âge. Ce secteur ne dispose toujours pas d’un modèle économique dédié et repose sur des financements fragmentés, publics et privés, dans un cadre de gouvernance désorganisé.

De la même manière, la prise en charge du handicap (12 millions de personnes) souffre des mêmes défaillances organisationnelles et budgétaires que celle du grand âge.

Au-delà du recours au suicide assisté ou à l’euthanasie, que propose concrètement notre pays pour améliorer la situation des plus vulnérables ?

« Le bon sens étant la chose la mieux partagée au monde », ne faudrait-il pas prioriser la protection des droits face à une vie digne pour les plus vulnérables, avant d’envisager l’extension du droit à l’aide à mourir ?

La promesse illusoire des soins palliatifs

Les soins palliatifs ont été intégrés au droit positif par la loi du 9 juin 1999, qui en faisait un objectif premier. La loi Leonetti-Claeys de 2016 a renforcé le droit d’accès à ces soins, visant à répondre à la demande de « mourir dans la dignité » par une meilleure prise en charge de la souffrance, et en clarifiant l’usage de la sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Pourtant, dix ans plus tard, malgré certaines avancées, les Pouvoirs Publics n’ont toujours pas réussi à garantir une offre suffisante pour répondre aux besoins en soins palliatifs. Sur les 400 000 personnes éligibles aux soins palliatifs (60% des décès), seul 50% y ont accès.

Avec le développement des pathologies chroniques et l’augmentation de la mortalité, les besoins en soins palliatifs devraient atteindre 500 000 personnes d’ici à dix ans. Or, les financements prévus semblent déjà insuffisants, rendant cette promesse législative illusoire et trompeuse.

Dans un contexte de déficit structurel du budget de la santé de plus de 15 milliards d’euros par an, tout engagement de dépenses supplémentaires pérennes pour un nouveau droit immédiat soulève une question cruciale de solidarité intergénérationnelle. Les inégalités sociales observées aujourd’hui risquent de se multiplier demain.

Par ailleurs, les grandes difficultés de recrutement du personnel, la courte durée de vie professionnelle des paramédicaux, la perte de sens du métier de soignant, ne relèvent pas uniquement d’un manque de moyens financiers.

Elles sont aussi et avant tout le résultat des défaillances de gouvernance, d’organisation des carrières, de reconnaissance professionnelle et d‘autonomie de soignants.

Dans ces conditions, toute augmentation budgétaire supplémentaire risque d’être en vain, comparable à arroser le sable.

Seule une réforme globale de notre système de santé rendrait crédible une politique de remise à niveau des soins palliatifs en France.

Quelle place pour l’économiste ?

Plaçons-nous maintenant dans un contexte favorable où la protection sociale de notre pays était réformée et reconnue comme performante, tant sur le plan social et économique.

L’économiste a-t-il pour autant son mot à dire sur la fin de vie ? Celle-ci coûte-t-elle trop cher ?

L’économiste peut poser une question fondamentale : dans un pays très endetté, est-il souhaitable de consacrer 10% des dépenses publiques de santé à la lutte contre la mort, plutôt qu’à l’enfance, à l’éducation ou à la précarité ?

Toutes les valeurs humaines – dont la vie en bonne santé et l’affection de ses proches – peuvent être évaluées en termes monétaires. La vraie question est donc de savoir quelle somme les individus sont prêts à consacrer pour préserver ces valeurs.

Ensuite, la valeur collective des derniers mois de vie ne se limite pas aux préférences individuelles.

Elle inclut le chagrin des proches, les liens sociaux et affectifs, dépassant ainsi la simple notion de coûts des soins.

Les dépenses élevées de soins en fin de vie étant inférieures aux préférences collectives, elles sont économiquement justifiées.

L’économiste ne devrait pas avoir d’objections avec à ce niveau de dépenses, sauf à chercher à optimiser l’utilisation de ces ressources rares.

Comme pour le sauvetage de notre système de santé et notre protection sociale en général, la rationalité économique a toute sa place dans le débat.

Rappelons que l’économie est avant tout une méthode d’analyse au service des décisions publiques, et pas un objet d’étude en soi.

Une aide à mourir éthique ?

Une autre interrogation surgit : le choix de l’aide active à mourir peut-il être réellement éthique ?

Pour l’être, il faudrait garantir un cadre d’éligibilité infaillible, sous contrôle strict et durable. Est-ce un objectif atteignable ?

Les débats législatifs de 2024, marqués par de nombreuses tergiversations sur les conditions d’application de la loi, illustrent les grandes difficultés à définir ce cadre.

Les exemples de l’Oregon, la Suisse, les Pays-Bas et le Canada, souvent présentés à tort comme des modèles, montrent en réalité une grande diversité d’applications et d’interprétations.

Ces pays, qui ne représentent qu’une infime minorité de la population mondiale, ne permettent pas de dégager un cadre universellement reconnu garantissant une application sans dérive.

L’absence de ce cadre universel rigoureux suggère que l’aide à mourir éthique n’existe probablement pas.

Aucune étude scientifique sérieuse ne permet d’affirmer le contraire. Cette même rigueur scientifique conduit à des conclusions similaires pour la gestation pour autrui (GPA).

Ainsi, l’aide à mourir et la GPA dites « éthiques » relèvent davantage de l’illusion que de la réalité.

Bien que ces deux concepts soient distincts, ils partagent une même problématique : l’applicabilité de la loi dans des conditions d’humanité et d’égalité espérées s’avère illusoire.

L’idéologie ne doit pas rendre aveugle.

Ce premier quart de XXIème siècle nous rappelle que la lutte pour libérer l’Homme de ses entraves reste essentielle.

Cependant, le critère ultime d’évaluation du progrès ne devrait-elle pas être le bénéfice social réel apporté aux plus fragiles ?

Frédéric Bizard

Publication dans The Conversation du 1/04/2025

Publication dans Les Échos du 5/04/2025

Personnellement je suis pour les soins palliatifs et des soins de nursing avec calmer la douleur et laisser les personnes partir en douceur ,vous savez avec la pompe à morphine personne ne résiste longtemps

Peut-être y a t-il certains cas ou l’ont peut être plus incisif mais il faut que ce soit exceptionnel ,