Tribune publiée dans Les Échos le 12/5/2025

Le 29 avril, des milliers de médecins sont descendus dans les rues et un interne sur deux s’est mis en grève pour s’opposer aux projets parlementaires en cours d’examen, visant à réguler leur installation en ville par la coercition administrative.

Il s’agit sans doute du dernier bastion de liberté en santé que l’administration ne contrôle pas. Loin de remettre en cause la qualité de notre administration et le besoin de sa présence, la question soulevée est celle de sa juste place dans la gouvernance de notre système de santé pour relever les défis contemporains.

30 ans d’étatisation

Notre système de santé s’est historiquement construit sur trois piliers : autonomie des acteurs, participation démocratique, et régulation par contrat.

Les ordonnances Juppé de 1996 et la loi Bachelot de 2009 ont marqué respectivement un tournant et un point d’orgue de l’étatisation du système.

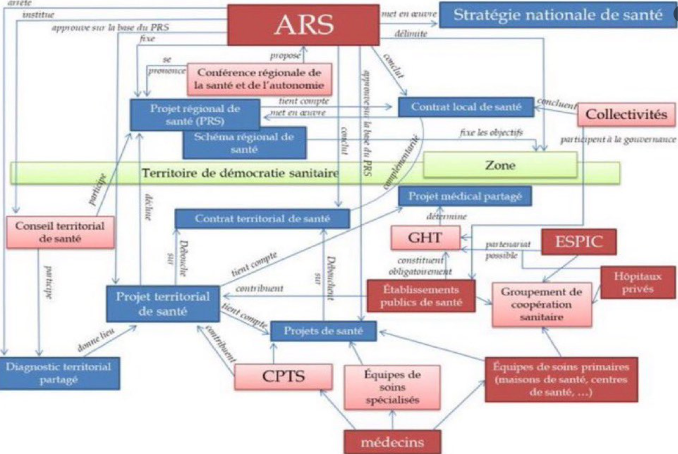

Le schéma de la gouvernance actuelle des territoires est le reflet d’une approche technocratique dont la seule application est déjà mission impossible, comme le montre le schéma ci-dessous.

Schéma de l’organisation de la gouvernance locale actuelle de la santé !

(Source: Commission d’enquête du Sénat – Mars 2022)

L’administration a progressivement pris le contrôle de toutes les strates du système : ministère, agences régionales de santé (ARS), assurance maladie, hôpitaux, agences sanitaires. La ligne directrice politique a été de démédicaliser tous ces lieux et d’y placer des technocrates, sous prétexte de mieux servir l’intérêt général. Une seule tête devait dépasser, selon l’expression d’un ancien Président de la République, celle du technocrate : nous y sommes.

Donner aux agences régionales de santé un pouvoir discrétionnaire pour décider où les médecins peuvent s’installer est une mesure révélatrice d’une méfiance envers les professionnels de santé… et d’une foi excessive dans les vertus d’une administration déconnectée des réalités du terrain et à faibles compétences médicales.

Aujourd’hui, l’administration sanitaire est seule aux commandes.

Elle impose ses règles selon deux logiques : les normes pour le social et le rabot comptable pour la gestion, sans vision d’avenir ni réflexion stratégique.

Alors que la gestion comptable et la tendance à la déshumanisation des lieux de soins sont dénoncées régulièrement – avec des aphorismes du genre « c’est la fin d’un cycle », « il faut tout revoir » -, c’est le triomphe de la politique de l’autruche avec un renforcement du pouvoir technocratique.

La technostructure a supplanté la démocratie sociale et sanitaire

L’ADN de notre système de santé associe une vision aussi exigeante dans le respect des libertés individuelles (modèle libéral) que dans l’unité et la solidarité du système (modèle universel). C’est la raison pour laquelle la gouvernance de l’Assurance maladie reposait à l’origine sur la démocratie sociale et les lieux de soins hospitaliers et ambulatoires sur une forte autonomie du pouvoir médical.

Liberté, responsabilité et solidarité a été le triptyque gagnant de la gouvernance de la santé du XXème siècle, avec un État stratège et un esprit de délégation de service public au financeur principal et aux professionnels de santé.

Ainsi, la volonté du gouvernement d’utiliser le principe de solidarité dans la lutte contre les déserts médicaux par la contrainte administrative est, par essence, vouée à l’échec, car elle néglige les deux premiers piliers, sources du succès de la gouvernance originelle.

Les conséquences néfastes de l’hyper-administration se retrouvent dans tous les secteurs de la santé : perte de sens des professionnels, chute de la capacité à innover, baisse de la productivité du fait de la bureaucratie (lenteur des décisions), hausse des coûts administratifs (6% des dépenses totales, record en Europe), gestion par le rabot comptable (rationnement et la pénurie). Elles sont nuisibles aussi bien sur les plans économique, médicaux et sociaux.

L’hôpital public est le symptôme le plus criant de cette hyper-administration.

L’État semble désormais soumis à sa propre technostructure, dans une forme de servitude volontaire, pour reprendre l’oxymore de la Boétie.

L’urgence de simplifier et débureaucratiser la gouvernance

Face à ces dérives, il est urgent de repenser la gouvernance de notre système de santé avec un objectif de simplification et de débureaucratisation.

Cette réforme génèrerait des économies (suppression d’une vingtaine d’agences) et aurait des effets rapides sur le redressement du système.

L’enjeu est double : réaffirmer le rôle du Politique (démocratie représentative), et créer une démocratie sociale et sanitaire active et efficace dans les territoires de santé (démocratie participative).

Pour le premier enjeu, une loi d’orientation et de programmation sanitaire à 5 ans, comprenant une stratégie nationale de santé et un budget adéquat, replacerait la santé au cœur du débat politique, notamment lors des Présidentielles et au Parlement.

A l’échelle nationale pour l’État, il faut regrouper les fonctions de santé publique et d’évaluation dans deux pôles unifiés. Localement, les agences régionales de santé seraient remplacées par des services de santé publique sous l’autorité des Préfets.

Pour le second, il faut définir autour de 300 territoires de santé communs à tous les professionnels de santé, chacun piloté par un Groupement territorial de santé réunissant 4 collèges d’acteurs locaux. Ces Groupements seraient un espace de débat (pas une administration) et contractualiseraient avec l’Assurance maladie et l’État.

Une démocratie sanitaire et sociale est aussi à régénérer à l’intérieur même de l’Assurance maladie en élargissant la représentation au sein de ses Conseils et en renforçant leur pouvoir de contrôle.

Remédicaliser les territoires est une priorité. Mais confier cette mission à une administration déjà surpuissante est contre-productif.

Il serait souhaitable d’ouvrir les yeux : l’hyper-administration n’est pas la solution mais le problème en santé.

La politique de l’autruche n’a jamais servi le bien commun.

Tribune publiée dans Les Échos le 12/5/2025

Le problème a deux bouts, qui se répondent. Celui que vous décrivez, d’une hyper-administration confuse, envahissante et impuissante, et l’autre, qui transparaît dans les commentaires, en particulier celui des médecins libéraux, qui répond au premier, et que je pourrais qualifier de naïveté. La naïveté de ceux tenus depuis toujours par la longue laisse administrative qui pense qu’en l’ôtant, tout irait mieux comme par miracle.

Ce qui est faux. La présence de médecins, en particulier de premier recours, autoentrepreneurs est une possibilité, pas la seule, mais pas la pire, au sein d’un nouveau système de santé coordonné et collectivement financé à construire. Mais elle a un coût : ces médecins doivent cesser de se représenter comme dépourvus de toute entrave, de tout lien avec ce nouveau système. Il existe des rapports entre ses différents protagonistes qui se répondent en des obligations réciproques, à rebâtir.

Les liens ne sont pas forcément des chaînes.

Ce qui m’a frappé dans la nouvelle mouture du contrôle administratif de l’installation des praticiens auto-entrepreneurs, c’était que ceux qui la prônaient se la représentaient sans contrepartie, sans coût pour le système. Encore une naïveté . Si aucune contrepartie n’apparaît, elle se créera forcément là où on ne l’attend pas. On ne peut forcer un âne à manger, et si on le fait, il finira par vous donner un coup de sabot, vous verrez bien où.

Sortir de l’hyper-administration demande donc un double travail : que l’administration puisse desserrer son étreinte, mais aussi que ce qu’elle tenait dans cette étreinte puisse s’en passer dans un nouvel espace structuré par des règles, des obligations, des contreparties.

A la lecture de l organisation des nouveaux territoires de sante, celle ci m evoque la structure divisionnalise d Henri Mintzberg?.

J’ai été choquée d’apprendre le montant des subventions pour une seule MSP et multiplié par le nombre de MSP en France cela donne des sommes faramineuses dont je ne connais pas le chiffre exact mais qui doit être de plusieurs centaines de millions d’euros

Et personnellement je pense que chaque médecin libéral qui ne touche pas ces sommes pourrait attaquer l’état

Également les sommes données aux CPTS sont énormes

Quel gachis d’argent public pour des sommes qui pourraient être redistribués dans la rémunération des médecins et professionnels de santé et dans leur retraite qui est misérable

Votre schéma me rappelle celui de l’ARENH et EDF… ça sent le MC KINSEY !

L’autonomie des médecins oui mais en ce cas en dehors de tout financement public. A partir du moment où l’on perçoit des financements publics il y a des comptes à rendre. C’est un peu le principe d’une démocratie. En l’occurrence les médecins installés en libéral sont généreusement financés par l’assurance maladie. Ils doivent donc rendre des comptes.

Les médecins installés en libéral ne sont pas financés par l’assurance maladie. Les patients sont remboursés par l’assurance maladie, et là il y a une différence significative. Si les patients n’étaient pas remboursés par l’état ils pourraient l’être par un système d’assurance ou autre. En ce qui me concerne certains de mes patients ne sont pas remboursés par l’assurance maladie car régimes spéciaux, étrangers etc… Et d’autres n’ont pas de mutuelle… Ils viennent tout de même.

Par ailleurs les médecins libéraux contribuent énormément, par les cotisations sociales (surtout les S2) et l’iR bien-sûr. Une grande partie des honoraires donnés par le patient iront directement dans les poches de l’état justement.

Merci pour vos analyses. Je sais, que vous avez à coeur de preserver l’universalité des soins en medecine, malgré la financiarisation.

Je commene a sentir les effets nefastes pour les patients, qui sont déconnectés de cela.

Cordialement

Les

Les médecins devrait pouvoir s’insérer ou ils veulent. Pourvu que ils n’ont pas l’attente que tout le patient soit remboursé par le sécu. La condition préalable pour remboursement de leur patients être une Installation selon le besoin de la société. Personne empêche les médecins de s’installer où ils veulent. Mais ces mêmes médecins ne peuvent pas attendre que l’État rembourse l’patient si ils se sont installés dans une zone déjà bien servi par un tissu de médecins.

Ne pas oublier la nationalisation de la CNAM TS en août 2004 qui est devenue CNAM avec suppression des Conseils d administration remplacés par des conseils et des Directions nommées par le DG de l’UNCAM